PROGRAMMA

DEFINITIVO

[1° giorno: ROMA/ALEPPO * 18 agosto lunedì

Partenza

con volo di linea della Syrian Arab Airlines RB18 per Aleppo alle ore 14.30.

Arrivo alle ore 18.50 e disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto

d’ingresso e di frontiera. Incontro con le nostre guide e trasferimento in

pullman privato all’hotel Sheraton (cat 5*). Sistemazione nelle camere

riservate. Cena e conferenza introduttiva, pernottamento.]

2° giorno: ALEPPO * 19 agosto martedì

Al

mattino partenza per la zona delle città morte e visita del famoso monastero di

San Simeone Stilita (Qalah Siman), monumentale e isolato sulle colline.

Proseguimento per la visita del sito di Ayn Darah. Rientro ad Aleppo per il

pranzo in ristorante Armeno. Il pomeriggio partenza per Ebla, dove la missione

archeologica italiana, guidata dal Prof. Paolo Matthiae, ha portato alla luce reperti archeologici di eccezionale

valore come le 17.000 tavolette cuneiformi. Rientro ad Aleppo. Cena, conferenza

e pernottamento.

3° giorno: ALEPPO * 20 agosto mercoledì

Intera

giornata dedicata alla visita di questa antichissima città che ancor oggi

svolge un’importante ruolo nella vita economica della Siria. Si visita il Museo

Nazionale Archeologico dove sono conservati preziosi reperti delle varie

civiltà mesopotamiche e

la Grande Moschea degli Omayyadi risalente ai primi tempi dell’Islam. Pranzo in ristorante nel

quartiere armeno e visita ai quartieri cristiani e ai resti della cattedrale

bizantina di Aleppo. Il pomeriggio visita della Cittadella da sempre fortezza e

simbolo della città. Visita ai suk medievali con le sue chilometriche gallerie,

uno dei più famosi mercati coperti del mondo arabo. Un po’ di tempo libero.

Cena e pernottamento.

4° giorno: ALEPPO/LATAKIA * 21 agosto

giovedì

Partenza

in

direzione della costa mediterranea per la visita al castello di Saladino

(Qalat Salah ad-Din) abbarbicato su di un inaccessibile promontorio roccioso a

24 km da Latakia (l’antica Laodicea). Proseguimento per

Latakia e sosta per il pranzo in ristorante. Il pomeriggio partenza per

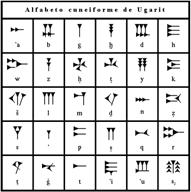

la vicina Ugarit e visita dell’antica città del XV sec. a.C. resa

famosa dal ritrovamento delle tavolette che riportano il più antico alfabeto

del mondo, base delle scritture occidentali. Sistemazione nelle camere

riservate dell’ hotel Meridien (cat 5*). Conferenza . Cena e pernottamento.

5° giorno: LATAKIA/HAMA * 22 agosto

venerdì

Partenza

lungo la costa per Tartus e visita dei resti della città crociata che ha

conservato un centro storico medievale di stampo europeo con chiese e palazzi

gotici. Visita del museo archeologico. Proseguimento per la visita di Amrit,

con il suo tempio di grande fascino. Partenza per il Krak dei Cavalieri (Qalat

al-Hosn), e sosta per il pranzo in ristorante. Il pomeriggio visita del famoso

castello crociato in splendido stato di conservazione. Arrivo ad Hama e

sistemazione nelle camere riservate dell’ hotel Apamea Cham Palace (cat 5*) sul

fiume Oronte. Cena in hotel. Per quelli che non sono troppo stanchi breve

passeggiata serale nel centro delle città. Pernottamento.

6° giorno:HAMA/ALEPPO 23 agosto sabato

Al

mattino visita della città di Hama, famosa per le antiche norie in legno,

costruite dai romani per il sollevamento dell’acqua dal fiume Oronte. Partenza

per Apamea, importante città ellenistica e romana dove recenti lavori di

restauro hanno riportato all’antico splendore “il Cardo”. Proseguimento per il

vicino caravanserraglio di Al Maidk dove sono conservati splendidi mosaici

trovati nella città di Apamea. Pranzo in ristorante. Partenza per Maarrat

an-Numan e proseguimento per la visita delle rovine di Serjilla. Arrivo ad

Aleppo e sistemazione nelle camere riservate dell’ hotel Sheraton. Cena e

pernottamento.

7° giorno: ALEPPO/DAYR AS-ZAWR * 24

agosto domenica

Partenza

al mattino sul presto per Ar-Raqqah, capitale estiva del Califfo Harun

ar-Rashid. La città sorge sul lago Assad, nato dalla costruzione della grande

diga sull’Eufrate. Proseguimento per la città morta di Rusafah-Sergiopolis,

citata nella Bibbia e

nei testi assiri con il nome Resef. La città fu distrutta nel 743 dagli

Abbasidi: si possono ancora ammirare le imponenti mura di cinta, il battistero,

le basiliche, le enormi cisterne e un palazzo omayyade. Pranzo al sacco.

Partenza per Halabiyah e visita alla suggestiva fortezza sull’Eufrate costruita

nel III secolo dalla regina Zenobia

di Palmira a scopo difensivo. Arrivo a Dayr as-Zawr nel tardo

pomeriggio. Sistemazione all’ hotel Furat Cham Palace (cat 5*). Cena,

conferenza e pernottamento.

8° giorno: DAYR AS-ZAWR/PALMIRA * 25

Agosto lunedì

Al

mattino presto partenza per Mari città degli Accadi risalente a più di 5000

anni fa e visita del Palazzo reale e della ziqqurat. Proseguimento per Dura

Europos sull’Eufrate, interamente costruita in mattoni crudi nel IV secolo a.C.

da Seleuco, luogotenente

di Alessandro Magno. Dura Europos fu distrutta e abbandonata nel 256 d.C.

in seguito all’attacco dei Persiani Sassanidi, e mai più ricostruita. Rientro a

Dayr as-Zawr e pranzo. Breve visita del piccolo ma interessante museo

archeologico. Partenza per Palmira attraversando il suggestivo deserto siriano.

Arrivo e salita sulla collina dove si

erge un castello arabo e da dove si potrà ammirare il tramonto sulle rovine

dell’antica città della regina Zenobia. Sistemazione all’ hotel Palmyra Cham

Palace (cat 5*). Cena nel deserto sotto le tende beduine. Pernottamento.

9° giorno: PALMIRA/DAMASCO * 26 agosto

martedì

Al

mattino molto presto inizio della visita della vasta e monumentale area

archeologica, dell’imponente Santuario di Baal, della necropoli e del piccolo

Museo Archeologico dove sono conservati molti dei reperti trovati nel sito.

Pranzo in ristorante. Il pomeriggio partenza per Maalula pittoresco villaggi

arroccato sui monti dell’Antilibano, dove si parla ancora l’ aramaico. Arrivo a

Damasco nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate dell’ hotel

Cham Palace (cat 5*). Cena e pernottamento.

10° giorno:

DAMASCO * 27 agosto mercoledì

Al

mattino visita del Museo Archeologico Nazionale (eccezionale per i suoi reperti

archeologici in esso conservati e in particolare la sinagoga di Dura Europos),

proseguimento con la visita della città con il quartiere cristiano, la casa di

Anania, amico di San

Paolo e discepolo di Gesù

Cristo, la

chiesa di San

Paolo che ha conservato l’aspetto antico. Pranzo in

ristorante nel quartiere cristiano. Il pomeriggio visita della Grande Moschea o

moschea degli Omayyadi ricoperta di mosaici di artisti bizantini, che in

origine era la

chiesa di Giovanni Battista, la tomba mausoleo di Saladino e alla

Cittadella in corso di restauro. Conferenza finale dei tre relatori. Cena

tipica di commiato con musica araba e danze dervisce al ristorante Umayyad

Palace nella città vecchia. Pernottamento.

11° giorno: DAMASCO/BOSRA/DAMASCO * 28

agosto giovedì (per chi non prosegue

in Giordania)

Al

mattino partenza per la regione dell’ Hawran nota per le sue città nere

costruite in basalto. Arrivo a Bosra, famosa per il suo teatro trasformato in

fortezza dai musulmani. Visita della vasta città romana capitale

della provincia

di Arabia creata da

Traiano. Rientro a Damasco. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio termine delle

visite (Palazzo Azem) e un po’ di tempo libero nel Suk. Cena e pernottamento.

[12° giorno: DAMASCO/ROMA venerdì

Trasferimento

in aeroporto. Partenza da Damasco con volo

di linea della Syrian Arab Airlines RB418 alle ore 10.35 per Roma

Fiumicino. Arrivo alle ore 13.30]

ESTENSIONE IN GIORDANIA

11° giorno

DAMASCO/BOSRA/JERASH/AMMAM 28 agosto

giovedì

Al

mattino partenza per la regione dell’ Hawran nota per le sue città nere

costruite in basalto. Arrivo a Bosra, famosa per il suo teatro trasformato in

fortezza dai musulmani. Visita della vasta città romana capitale

della provincia

di Arabia creata da

Traiano. Pranzo nel ristorante dell’hotel Cham Palace. Partenza per il confine

con la Giordania e

disbrigo delle formalità di frontiera. Proseguimento per Jerash e visita della

città romana costruita in prossimità del fiume omonimo. La ricchezza

monumentale e il buono stato di conservazione di questo sito gli hanno fatto

meritare l'appellativo di "Pompei dell'Oriente". Partenza per Ammam.

Arrivo e sistemazione all’ hotel Radisson Sas (cat 5*). Cena e pernottamento.

12° giorno AMMAM/PETRA 29

Agosto venerdì

Al

mattino presto partenza per Petra. Arrivo e visita della vasta aerea

archeologica del sito

di Petra che per la sua bellezza vale da sola l'intero

viaggio. L’originaria capitale nabatea è quasi interamente scavata nella roccia

rosa del Wadi Musa. Agli edomiti, presenti già nel 1200 a.C., seguono a partire dal VI secolo a.C. i nabatei,

capaci di resistere a lungo ai romani, fino 106 d.C., anno della caduta di

Petra. La città viene trasformata dai romani e poi dai bizantini. A parte un

breve periodo di occupazione dei crociati, Petra viene abitata dalle tribù

beduine fino alla sua scoperta nel XIX secolo. L’area archeologica, a cui si

accede passando lungo una alta e stretta gola, l’As-Siq, è molto vasta, con una

incredibile ricchezza di siti, monumenti ed edifici risalenti ai diversi

periodi storici: gli obelischi e il Monastero dei nabatei; le Tombe Reali, nabatee

ed ellenistico romane; i templi, l’anfiteatro,

la Strada

Colonnata romana; le

chiese bizantine; il Tesoro, Al-Khazneh, ovvero il capolavoro architettonico

della facciata della tomba

del re nabateo Aretas III. Il fascino

di Petra risiede nelle meravigliose vestigia delle antiche

costruzioni, ma anche nei colori,

dal rosa al rosso, all’ocra, all’oro, della roccia arenaria

ferrosa che è insieme paesaggio ed architettura. Pranzo in ristorante

all’interno del sito. Sistemazione all’ hotel Nabatean (cat 5*). Cena e

pernottamento.

13° giorno PETRA/BEIDA /MADABA/MONTE

NEBO/AMMAN 30 agosto sabato

Partenza

per Beida e visita del sito conosciuto come

la

piccola Petra. Proseguimento verso nord per Amman e sosta per la visita delle chiese ricche di

mosaici di Madaba. Proseguimento per il Monte Nebo, su cui morì Mosè dopo che

il Signore gli ebbe mostrato

la Terra

Promessa. Infatti, se la giornata è limpida dalla cima del Monte sarà

possibile godere della suggestiva vista della Valle

del Giordano e di Gerusalemme. Arrivo ad Amman e giro panoramico

della città con la visita del Teatro Romano risalente al II secolo d.C.

Sistemazione in hotel Radisson sas (cat 5*). Cena e pernottamento.

14° giorno AMMAM/DAMASCO

31 agosto domenica

Partenza

per la visita del sito di Rihab dove è stata recentemente scoperta, da un team

di studiosi internazionali guidati da Abdel-Qader Hussein, direttore

del Centro di studi archeologici di Rihab, la più antica

chiesa

cristiana della storia

che sarebbe stata edificata tra il 33 e il 70 d.C. dai primi fedeli

all'indomani della morte di Gesù Cristo.

Proseguimento per la visita del sito di Um Qais, l’antica Gadara citata nel

Vangelo, che si affaccia scenograficamente su lago di Tiberiade. Visita della

città e poi partenza per la frontiera con

la Siria e disbrigo delle formalità d’ingresso. Sosta a Bosra

per il pranzo e partenza per Damasco. Arrivo e sistemazione nelle camere

riservate dell’ hotel Cham Palace (cat 5*). Pomeriggio un po’ di tempo libero

nel Suk. Cena e pernottamento.

[15° giorno DAMASCO/ROMA 1 settembre

lunedì

Trasferimento

in aeroporto. Partenza da Damasco con volo

di linea della Syrian Arab Airlines RB418 alle ore 10.35 per Roma

Fiumicino. Arrivo alle ore 13.30.]

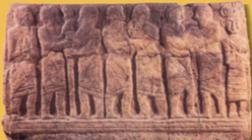

Flaconcini porta essenze in

terracotta (circa 2700-2650 a.C.

Le immagini nei frontespizi delle pagine

sulla Siria provengono dagli scavi effettuati da

Paolo Emilio Pecorella (detto “Pami”) sul sito di Tell Barri,

nella Siria nord-orientale, dal 1980 al giorno della sua morte, avvenuta mentre

stava dirigendo i lavori di scavo, il 29 agosto 2005. Era un carissimo amico

fiorentino e un grande archeologo che avrebbe dovuto accompagnarci in questo

nostro viaggio, mentre la generosa messe di notizie che seguono è dovuta alla

cura di:

Agnese Cini

Tassinario e di Chiara Tassinario Di Tondo, con interventi di Alessandro Di

Lorenzo

Città morte

Nell’area

situata a est dell’Oronte si trovano numerosi villaggi e imponenti costruzioni

religiose di epoca romana e bizantina

nominate “città morte” , talvolta immerse nel verde degli ulivi,

talaltra isolate su brulli altipiani ormai inospitali

Nel VII e VIII secolo a causa di terremoti e

tornadi che si abbatterono sulla zona e alla conquista mussulmana furono

abbandonati.

San Simeone Stilita (Qalah Siman)

La costruzione è formata da quattro basiliche

disposte a forma di croce che davano su un cortile ottagonale centrale coperto

da una cupola. Fu terminata circa nel 490 per ordine dell’imperatore Zenone ed

è dedicato a san Simeone una delle figure più originali tra i primi cristiani

della Siria che, durante il IV secolo d.C., trascorse in penitenza moltissimi

anni in cima ad una colonna intorno alla quale fu poi costruita la chiesa.

Simeone Stilita il Vecchio nacque ad Antiochia attorno

al 521 e, come suggerisce il suo stesso nome, visse sopra una colonna per ben

quarantacinque anni. Pare comunque attendibile che Simeone possa aver scelto

all’età di circa venti anni questa straordinaria condizione di vita eremitica.

A trentatrè anni ricevette l’ordinazione presbiterale e, per imporgli le mani,

il vescovo dovette munirsi di una scala per raggiungere la sommità della colonna.

Le folle accorrevano dal santo stilita per ottenere da lui consigli o per

implorare guarigioni miracolose. Occasionalmente pare possedesse inoltre il

dono della conoscenza dei segreti del cuore, nonché della profezia. Numerosi

erano dunque i discepoli che si raccoglievano intorno a lui. Tra gli scritti

che gli sono attribuiti, se ne segnalano uno in cui sollecitò l’imperatore a

punire i samaritani, rei di aver attaccato i cristiani, e un altro, citato da

San Giovanni Damasceno, in cui condannò esplicitamente l’iconoclastia. Il santo

stilita era vegetariano. Similmente ad altri seguaci di questo particolare

stile di vita, si trasferì più volte su nuove colonne, in diverse città, con

l’approvazione dei vescovi locali. I contemporanei, pur contestando il modo di vita degli stiliti, non potevano non

riconoscerne il potere di operare il bene, la loro umiltà, la loro carità, la

capacità di convertire gli uomini e i periodici interventi in favore del bene

comune. Simeone morì in Siria nel 592 ed è commemorato in data odierna,

il 24 maggio, tanto dal Martyrologium

Romanum, quanto dai calendari delle varie Chiese orientali. Il suddetto

martirologio cattolico asserisce che il santo, vivendo sulla colonna, abbia

conversato con Cristo e con gli angeli, nonché sia stato dotato di poteri

straordinari sui demoni e sulle forze della natura. L’iconografia cristiana, in

particolar modo orientale, è solita raffigurare questa categoria di santi, come

è facile immaginare, sopra alle colonne ove risedettero per buona parte della

loro vita. Queste icone sono ancora talvolta riscontrabili in alcune case, ove

sono state collocate al fine di garantire ai visitatori la potente protezione

di un qualche santo dell’antichità. Per quanto il loro modo di vivere potesse

sovente dare l’impressione di rasentare la pazzia, gli stiliti costituirono una

testimonianza concreta della necessità di preghiera e penitenza nella loro

epoca, contraddistinta da dissolutezza e lussuria. Molte persone si

interrogarono sulla singolarità della loro scelta di vita e ciò le aiutò

perlomeno a correggere taluni aspetti del loro vivere quotidiano.

Ayn Darah

Ayn Darah

Il

sito risale circa alla seconda metà del

II millennio a.C., vi si trova un tempio in basalto di epoca arcaica eretto tra

il 950 e 800 a.C..

Tutte le pareti esterne hanno sculture in basalto che raffigurano leoni e

sfingi. I leoni erano dedicati alla dea Ishtar e le sfingi alla dea Astarte.

|

Nel

1954 un cacciatore scoprì per caso nella tana di una volpe un blocco di

basalto, che si rivelò poi parte di una grande statua raffigurante un leone;

da quel momento gli studiosi hanno portato alla luce straordinarie statue in

basalto e diversi rilievi.

|

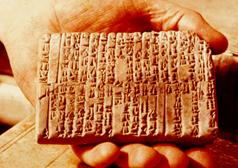

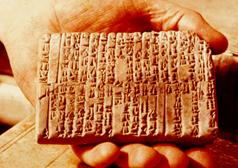

Ebla

È l'antico nome dell’odierna

Tell Mardikh, a circa 60 km a sud di

Aleppo,

città della

Siria settentrionale, scoperta nel

1964

da una missione archeologica italiana diretta da

Paolo Matthiae dell’Università La Sapienza

di

Roma. Era situata in posizione intermedia tra la

Mesopotamia, l’Anatolia

e la

Palestina; godeva dei vantaggi del commercio tra queste zone,

da là passavano materie prime quali

rame,

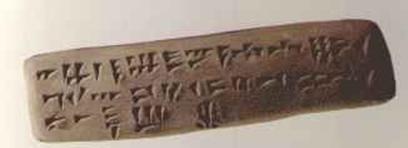

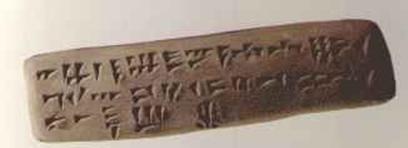

legname, ecc... Al 1975 la scoperta degli archivi reali di

Ebla, contenenti oltre 17.000 tavolette d'argilla con

iscrizioni

cuneiformi in eblaita risalenti al periodo tra il 2500 e il

2200 a.C. Gli scavi della missione archeologica italiana hanno fatto

emergere la struttura urbana della città: un'ampia cinta muraria a cerchio,

fortificata con possenti bastioni grandangolari, dove si aprono 4 porte

disposte a croce, con al centro l'acropoli. La struttura radiale potrebbe

rimandare alla concezione di un universo circolare. Rimangono anche i resti del

Palazzo reale con tutti i suoi settori, dove sono stati rinvenuti gli archivi

di stato, oltre a migliaia di tavolette ed oggetti d'uso comune.

Il Palazzo Reale: gli scavi sul lato ovest dell'Acropoli hanno messo

in luce un grande palazzo reale, chiamato dagli archeologi Palazzo G, che risale alla prima epoca

d'oro di Ebla: 2400-2250 a.C.

Questa enorme costruzione occupa la facciata ovest del pendio dell'Acropoli;

l'esplorazione archeologica ha dimostrato che fu costruita sulle rovine di un

edificio, del Bronzo Antico (2700-2500 a.C.). È stata scoperta una parte del Palazzo G, che doveva estendersi verso

est: la corte principale, lo scalone d'ingresso, la stanza degli archivi e una

parte dei quartieri di abitazione. Il palazzo

G è diviso in varie ali, che sono:

A-

L'ala cerimoniale, consacrata ai ricevimenti

del re, formata da una corte principale con un corridoio

coperto.

B- L'ala amministrativa: si estendeva a sud della

grande scalinata che portava ai quartieri d'abitazione. Era il centro del governo

e della monarchia.

C- L'ala di abitazione: vi si giunge salendo la grande

scalinata di pietra; comprende diverse stanze destinate alla preparazione del

cibo, alla macinazione dei cereali, alla spremitura delle olive e alla cottura

degli alimenti.

D- Gli Archivi Reali: nel 1975 fu scoperta la

biblioteca reale, o Archivio.

Il palazzo del principe

ereditario (Palazzo Q o Palazzo

Occidentale) si trova nella città bassa, a ovest dell'Acropoli, e si

estende da nord a sud, per una lunghezza di m 1×15; la parte sud è crollata per

cause naturali. È composto dall'unione di diverse unità d'abitazione attorno a

una sala principale, ed è costruito in mattoni crudi su una

base di grandi pietre squadrate. Esso ricopre le caverne che

ospitano la necropoli reale, dove sono stati rinvenuti molti oggetti assai

importanti dal punto di vista storico e artistico. Nel palazzo Occidentale si trova un interessante vano, molto ben

conservato, riservato alla macinazione del grano per la preparazione dei pani,

che dovevano servire a sfamare centinaia di persone.

Il palazzo E, sulla parte nord dell'Acropoli, è stato scoperto nei

primi anni d'attività della missione, ma solo in parte. L'altra parte è sepolta

sotto i resti dell'insediamento del Ferro (secc.IX-III a.C.) e dell'insediamento

persiano. Il settore portato in luce consiste in una grande corte e in vani più

piccoli.

Il palazzo P (o palazzo

Settentrionale) è situato nella città bassa a nord dell'Acropoli. È

stato scoperto abbastanza recentemente e ha una superficie assai vasta. È

databile al 1800-1600 a.C.; presenta due ingressi sul lato ovest ed è diviso

in varie ali: l'ala nord, destinata alla conservazione delle vivande, e l'ala

sud, destinata ad abitazione, mentre l'ala mediana consiste in un'ampia sala,

probabilmente destinata ad alloggiare il trono del re.

TEMPLI

Il tempio di Ishtar, chiamato Tempio

D, è costruito sul lato ovest dell'Acropoli, è formato da un ingresso,

un vestibolo e un grande vano rettangolare, i suoi muri sono spessi quattro

metri; nel secondo anno di scavi (1965) vi è stato rinvenuto il celebre bacino

calcareo scolpito su tre facce, che è l'unico bacino intero proveniente da Ebla. Esso è datato al 1900-1800 a.C. Il tempio

B1, o tempio di Reshef, e

il Tempio B2 sono templi

contigui, situati nella città bassa a sud del palazzo Occidentale, o Palazzo

del principe ereditario, il Tempio

B1, dedicato all'adorazione di Reshef, dio del mondo inferiore, è

composto di un solo vano, mentre il Tempio

B2 ha diverse stanze, raggruppate intorno a una vasta sala centrale. Nel

Tempio B2 sono state trovate due

grandi tavole offertorie in pietra, assai ben conservate. La vicinanza del Tempio B2 al cimitero regale e la sua

pianta, differente da quella degli altri templi di Ebla, inducono a ritenere che esso fosse consacrato al culto dei

re morti, ossia degli antenati regali.

Il secondo tempio di Ishtar, o Tempio P2,

è costruito nella città bassa, a nord-ovest dell'Acropoli. È composto da un

ingresso, forse un tempo affiancato da due torri, e da una grande sala rettangolare.

È datato tra il 1900 e il

1600 a.C., e ha subito una grande distruzione. Presenta

dimensioni veramente imponenti: misura, infatti, m. 20,5×12,5. Questo tempio è

considerato il più grande tra quelli scoperti nel paese di Sham (Bilad esh-Sham)

risalenti al II millennio a.C.

Il Tempio N, o Tempio del

Sole, dedicato all'adorazione del dio Sole, il cui nome antico era Shamash.

È un edificio rettangolare, formato da un solo vano. Si trova nella città

bassa, a est dell'Acropoli; vi sono stati rinvenuti una tavola offertoria e

metà di un bacino in calcare scolpito; l'ingresso al tempio è completamente

distrutto.

Negli anni più recenti, è stato scavato un grande

edificio in pietra calcarea, situato nella città bassa a nord del palazzo

Occidentale e a ovest dell'Acropoli. È stato chiamato Edificio P3; ha la forma di un grande rettangolo di m. 52×42, dai

muri estremamente spessi (oltre

20 metri), con al centro uno spazio libero, privo di ingresso.

Si ignora a quale divinità fosse dedicato, ma si può ragionevolmente supporre

che fosse legato al culto della dea Ishtar

e che lo spazio libero al centro potesse ospitare i leoni sacri dalla dea.

LE FORTIFICAZIONI DEL II

MILLENNIO A EBLA.

Come le altre città amorree,

durante il Bronzo Medio II Ebla era circondata da grandi mura difensive. Le mura, che

inglobavano tutta la città, erano costruite su una fortificazione più antica.

Sono composte da un grande accumulo di terra, largo alla base circa m 40, che

si va restringendo verso

la

sommità. L'altezza

verso est doveva, forse, superare i 20 metri. Sulle mura erano costruite fortezze molto

importanti, che sorvegliavano il territorio intorno alla città; quattro grandi

porte principali interrompono le mura; la

porta sud-ovest, o Porta A,

è quella in miglior stato di conservazione; è costruita secondo la pianta detta

“a tenaglia”, con una serie di piccoli vani per il corpo di guardia; è lunga

circa m 48. Ciascuna porta era diretta verso una città importante; la porta di sud-ovest verso

Damasco,

quella di nord-est verso

Aleppo,

quella di nord-ovest verso Ugarit. Ebla possedeva anche una massiccia fortificazione a difesa dell'Acropoli,

costruita in mattoni crudi su base in pietra; alcuni resti di essa sono stati

scoperti sul lato sud-est dell'Acropoli.

Tavoletta cuneiforme dallo scavo di Ebla

CIMITERI

REGALI

I cimiteri regali sono situati entro caverne naturali

sotto il Palazzo Q, o Palazzo Occidentale, che era posto

sotto l'autorità del principe ereditario.

Molte tombe sono state saccheggiate nell'antichità, ma tre hanno fornito

importanti risultati. La sola sepoltura inviolata, quella chiamata "della Principessa", datata

tra il 1825 e il 1775 a.C., conservava

ancora il corredo di gioielli in oro della fanciulla che vi era

sepolta: sei bracciali, una collana, un anello nasale e uno spillone per

capelli. La seconda tomba, parzialmente violata, è detta "Tomba del Signore dei Capridi" e

risale a circa il 1750 a.C.; la terza, anch'essa in parte violata, è detta

"Tomba delle Cisterne":

è la più recente e risale al

1650 a.C. circa. Nonostante i saccheggi, le due tombe

contenevano ancora tesori d'oro e d'argento: gioielli con pietre preziose,

coppe, ornamenti; vi erano anche alcune splendide giare dipinte. La Tomba del

Signore dei Capridi conteneva diversi vasi in pietra, soprattutto in alabastro,

di origine egiziana; conteneva anche un oggetto molto importante per la

datazione del complesso funerario. Si tratta di un frammento di impugnatura di

mazza in argento e oro con il nome, scritto in eleganti geroglifici egiziani,

di un faraone della XIII dinastia, Hotepibra, che regnò dal 1775 al 1765 ca.

a.C. Questo ritrovamento indica l'esistenza di rapporti tra Ebla e i faraoni

egiziani, forse mediati dal porto di Biblo (moderna Giubàil, Libano).

gioielli rinvenuti nel cimitero reale

Torna su

Aleppo

Seconda città della

Siria e

una delle più antiche città del mondo. Si trova a nord-ovest del Paese

sull'altopiano siriano settentrionale. Aleppo

è anche detta la "città grigia"

(esh-Sheba) a causa del caratteristico colore delle case costruite con

roccia calcarea. Questo soprannome è invece completamente inadatto a descrivere

il "carattere" di

questa città, che grazie alla sua posizione, era il crocevia delle strade

carovaniere tra la Mesopotomia, la Turchia, l’ Arabia e il mar Mediterraneo, e

quindi punto di incontro tra varie culture. Infatti Aleppo è abitata da varie etnie: arabi, turchi, armeni e, inoltre,

vi si mescolano tante religioni che la rendono molto "colorata" per la diversità di

usi e costumi che si trovano in questa grande città. Si può ammirarla dalla

cittadella,

da dove lo sguardo spazia sui tetti dai quali sbucano i minareti delle moschee.

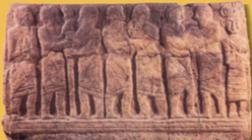

IL MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO

Il museo di Aleppo insieme a quello di

Damasco,

è il più vecchio e ricco di reperti sull'antichità siriana in particolare nella

regione Eufrate-Khabur. La monumentale facciata dell'ingresso è la

ricostruzione del tempio/palazzo della dinastia Kapara originaria di

Guzana/Tell Halaf risalente alla seconda metà del IX secolo a.C. Tre personaggi

di questa dinastia sono rappresentati nelle tre grandi statue poste sopra

altrettante statue di leoni tutte in basalto nero. Vi si possono ammirare

avori, sculture neo-ittite, splendidi cicli pittorici neo-assiri, vetri romani

e bizantini, ceramiche islamiche e mirabili opere di scultura.

Il museo di Aleppo insieme a quello di

Damasco,

è il più vecchio e ricco di reperti sull'antichità siriana in particolare nella

regione Eufrate-Khabur. La monumentale facciata dell'ingresso è la

ricostruzione del tempio/palazzo della dinastia Kapara originaria di

Guzana/Tell Halaf risalente alla seconda metà del IX secolo a.C. Tre personaggi

di questa dinastia sono rappresentati nelle tre grandi statue poste sopra

altrettante statue di leoni tutte in basalto nero. Vi si possono ammirare

avori, sculture neo-ittite, splendidi cicli pittorici neo-assiri, vetri romani

e bizantini, ceramiche islamiche e mirabili opere di scultura.

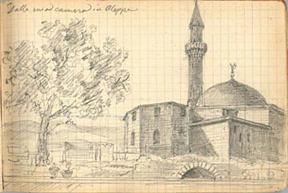

LA GRANDE

MOSCHEA

Fondata sul

sagrato dell’antica cattedrale bizantina, sotto gli omayyadi all’inizio del

sec. VIII e completamente ricostruita da Norandino (Nur ad-Din). Il

minareto

a pianta quadrata è di epoca

selgiuchide (1090).

Di particolare pregio è il mìnbàr (pulpito)

in legno finemente intagliato.

LA CITTADELLA

La Cittadella

è una collinetta al centro della città, alta 55 metri, di forma ellittica ha un diametro di 270-370 metri alla sommità e 350-550 metri alla base, circondata da un fossato artificiale. I

ritrovamenti più antichi della Cittadella

risalgono a insediamento del III millennio a.C. In epoca seleucide (dopo il 330 a.C. fino al

69 a.C.) fu costruita l'acropoli con templi e con la

residenza del governatore. Dal 945 d.C. la dinastia sciita degli hamdanidi la trasformarono in un

magnifico palazzo che fu gravemente danneggiato da un terremoto nel 1157 d.C.

Il figlio di Saladino, az-Zahir Ghazi, la trasformò in

baluardo difensivo contro le invasioni crociate ma fu nuovamente distrutta da Tamerlano durante l'invasione mongola.

Gli ultimi grandi lavori furono eseguiti dai mamelucchi. Alla Cittadella

si accede dal lato ovest tramite un monumentale ponte ad archi che attraversa

il fossato fatto scavare da az-Zahir

Ghazi. Questo ponte inizia dalla torre ottomana del cinquecento per

arrivare alla grande porta monumentale del 1211 modificata successivamente dai mamelucchi. Attraversata la porta si

passa attraverso altri tre portali e cinque corridoi a gomito con aperture

nell'alto soffitto, per poter far cadere olio bollente, e feritoie sulla parte

alta delle pareti per poter colpire, da postazioni riparate, eventuali

invasori.

L'interno della Cittadella è in gran parte distrutto a causa dell'ultimo

bombardamento mediante obici con polvere da sparo, già in epoca moderna, da

parte dei Turchi, comunque si possono ancora ammirare il bellissimo portale del

palazzo del sultano al-Aziz Mohammad

costruito con arenaria chiara e basalto di colore scuro e incastrati tra loro con

grande precisione. La sommità del portale è scolpita a forma di conchiglia.

Attraverso questo portale si accede a un cortile con mosaici. Dietro il palazzo

si possono visitare i bagni con le solite tre sale, fredda, tiepida e calda (frigidarium,

tepidarium e calidarium nelle terme romane). Vicino al portale si

può vedere la Moschea di Abramo fatta

costruire nel 1167 da Nureddin

sopra una precedente chiesa bizantina. La costruzione di questa moschea è

dovuta al fatto che Abramo,

venerato anche dai mussulmani, si sarebbe qui fermato con le sue greggi. In un

locale è conservato il masso dove, secondo la tradizione, si sarebbe seduto Abramo.

Esiste anche una Grande Moschea fatta costruire, anche questa su di una precedente

chiesa bizantina, da az-Zahir Ghazi

nel 1213. Ha

un alto minareto quadrangolare utilizzato, oltre che per il richiamo del muezzin,

anche come torre di avvistamento.

SUK

La

parte più interessante della città è quella degli spettacolari suq coperti, un

labirinto di 12 km di stradine,

che sembra estendersi all'infinito, nel quale rimarrete incantati sotto

le volte di pietra. Lasciatevi trasportare dai dolci profumi del cardamomo e

dei fiori di garofano, dai colori delle stoffe e dal rumore della folla in

movimento tra i numerosi negozietti.

La maggior parte dei suq furono costruiti

nell'epoca ottomana, ma alcuni risalgono al XIII secolo.

Torna

su

Castello di

Saladino (Qala Salah ad-Din)

Il castello dominava le tre

principali vie di accesso alla Valle

del

Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania e

Siria. Il castello

originale era dotato di quattro torri; le spesse mura presentavano feritoie per

le frecce e un fossato largo

16 metri e profondo 15 che circondava l'edificio.

Il castello dominava le tre

principali vie di accesso alla Valle

del

Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania e

Siria. Il castello

originale era dotato di quattro torri; le spesse mura presentavano feritoie per

le frecce e un fossato largo

16 metri e profondo 15 che circondava l'edificio.

I crociati occuparono il castello nei primi anni del sec. XII,

facendone uno dei luoghi fortificati più potenti della zona. Nel 1188, il castello fu

preso da a Salah ad-Din , governatore di Aleppo e Damasco, che restaurò la

torre nord-orientale.

Nel

1215 d.C., l'ufficiale mamelucco Izz Ed-Din Aybak ampliò il castello

aggiungendo una nuova torre nell'angolo sud-orientale e un ponte che presenta

ancora decorazioni in rilievo raffiguranti dei piccioni: ne fece uno dei luoghi

fortificati più potenti della zona. I tentativi espansionistici furono interrotti nel

1260 d.C., quando invasori mongoli distrussero il castello, ma quasi

immediatamente il Sultano mamelucco Baybars riconquistò e ricostruì la

fortezza.

Durante il dominio dei mamelucchi 1216- 1516, il

Castello faceva parte di una rete

di

comunicazioni

che consentiva, tramite fuochi di segnalazione o piccioni viaggiatori, di

mettere in comunicazione Damasco e Il Cairo in sole dodici ore. Il castello,

inoltre, proteggeva le rotte tra la Giordania meridionale e la Siria e faceva

parte di una catena di forti che di notte accendevano fuochi per trasmettere

messaggi dall'Eufrate fino a Il Cairo.

Latakia

Latakia

Appartenente nel II millennio a.C. al potente

regno di Ugarit, la città fu dedicata alla madre da Seleuco Nicatore,

uno dei generali

di Alessandro Magno che ottenne dopo la sua morte

il regno di Siria e che diede vita alla dinastia dei Seleucidi.

Latakia – deformazione occidentale di al-Lathiqiyah, il nome arabo della città

con cui è conosciuta in Siria – è sempre stata il principale porto siriano sul

mediterraneo e deve la sua importanza fin dall’antichità a questa posizione.

Oggi è anche una località turistica e balneare molto nota e rinomata nella

zona. Fra le vestigia del passato, si ricordano quattro colonne e un arco

romano risalente al periodo di Settimio Severo.

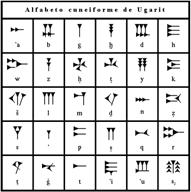

Ugarit

Antica città della

Siria

settentrionale, posta sul promontorio di Ras Shamrah (presso

Latakia),

sede

di un importante regno

nel II millennio a.C., il cui nome è noto da alcuni testi

egiziani.L'insediamento, di cui si sono distinti cinque livelli, si sviluppò

tra il VII e il II millennio a.C. Nella prima metà del II millennio la città

fu, per un certo periodo, sotto la dominazione egiziana, come testimoniano

alcuni oggetti rinvenuti negli importanti templi gemelli dedicati a

Baal

e Dagan, e conobbe un notevole sviluppo urbanistico. Vi si insediò anche una

comunità

di esperti metallurghi,

che producevano oggetti in bronzo. L'ultima fase di vita della

città, nella seconda metà del II millennio a.C., è quella meglio documentata. A

essa appartiene il vasto Palazzo reale, esteso su una superficie di 9000 m2, con sei cortili e settanta ambienti; attraverso

scalinate si poteva accedere al primo piano, dove si trovava il settore

residenziale, mentre sotto il pavimento di alcuni vani erano sistemate le

sepolture, come di regola nelle case ricche di Ugarit. Il ritrovamento degli

archivi, in cui erano custoditi documenti amministrativi e la corrispondenza

interna ed estera, redatti in

scrittura

cuneiforme, ha permesso di ricostruire la storia della città dal XIV

al XIII secolo a.C., fino alla sua distruzione, forse a opera dei

popoli del

mare. Gli scavi di Ugarit misero in luce diversi archivi di

tavolette di

argilla

(uno di palazzo, uno templare e due privati) , con testi

diplomatici,

legali,

economici,

amministrativi,

scolastici,

letterari

e

religiosi

e datati all'ultima fase di vita della

città,

intorno al

1200 a.C.,

quando venne distrutta dalle scorrerie dei popoli del mare. La maggior parte di

queste tavolette sono scritte in quattro lingue:

sumerico,

accadico

(il linguaggio della

diplomazia nel Vicino Oriente antico),

urrita e infine

ugaritico

(lingua, quest'ultima, del tutto sconosciuta fino al momento della scoperta

degli archivi). Si sono rinvenute tavolette scritte in

alfabeto

Antica città della

Siria

settentrionale, posta sul promontorio di Ras Shamrah (presso

Latakia),

sede

di un importante regno

nel II millennio a.C., il cui nome è noto da alcuni testi

egiziani.L'insediamento, di cui si sono distinti cinque livelli, si sviluppò

tra il VII e il II millennio a.C. Nella prima metà del II millennio la città

fu, per un certo periodo, sotto la dominazione egiziana, come testimoniano

alcuni oggetti rinvenuti negli importanti templi gemelli dedicati a

Baal

e Dagan, e conobbe un notevole sviluppo urbanistico. Vi si insediò anche una

comunità

di esperti metallurghi,

che producevano oggetti in bronzo. L'ultima fase di vita della

città, nella seconda metà del II millennio a.C., è quella meglio documentata. A

essa appartiene il vasto Palazzo reale, esteso su una superficie di 9000 m2, con sei cortili e settanta ambienti; attraverso

scalinate si poteva accedere al primo piano, dove si trovava il settore

residenziale, mentre sotto il pavimento di alcuni vani erano sistemate le

sepolture, come di regola nelle case ricche di Ugarit. Il ritrovamento degli

archivi, in cui erano custoditi documenti amministrativi e la corrispondenza

interna ed estera, redatti in

scrittura

cuneiforme, ha permesso di ricostruire la storia della città dal XIV

al XIII secolo a.C., fino alla sua distruzione, forse a opera dei

popoli del

mare. Gli scavi di Ugarit misero in luce diversi archivi di

tavolette di

argilla

(uno di palazzo, uno templare e due privati) , con testi

diplomatici,

legali,

economici,

amministrativi,

scolastici,

letterari

e

religiosi

e datati all'ultima fase di vita della

città,

intorno al

1200 a.C.,

quando venne distrutta dalle scorrerie dei popoli del mare. La maggior parte di

queste tavolette sono scritte in quattro lingue:

sumerico,

accadico

(il linguaggio della

diplomazia nel Vicino Oriente antico),

urrita e infine

ugaritico

(lingua, quest'ultima, del tutto sconosciuta fino al momento della scoperta

degli archivi). Si sono rinvenute tavolette scritte in

alfabeto

geroglifico

egiziano e

ittita e in

alfabeto cuneiforme

cipriota,

sumerico,

accadico,

urrita

e ugaritico. Dall'alfabeto ugaritico,

sviluppato dagli scribi intorno al

XIV secolo

a.C., derivano la maggior parte degli alfabeti moderni (greci,

latini, etruschi, ebraici, arabi). Dopo la distruzione a opera dei

Popoli del

mare, intorno al

1200 a.C., la scrittura ugaritica cessò di

essere usata ma l'alfabeto, trasformatosi in quello conosciuto come alfabeto

fenicio, si diffuse col successo a tutti noto.

geroglifico

egiziano e

ittita e in

alfabeto cuneiforme

cipriota,

sumerico,

accadico,

urrita

e ugaritico. Dall'alfabeto ugaritico,

sviluppato dagli scribi intorno al

XIV secolo

a.C., derivano la maggior parte degli alfabeti moderni (greci,

latini, etruschi, ebraici, arabi). Dopo la distruzione a opera dei

Popoli del

mare, intorno al

1200 a.C., la scrittura ugaritica cessò di

essere usata ma l'alfabeto, trasformatosi in quello conosciuto come alfabeto

fenicio, si diffuse col successo a tutti noto.

Torna su

Tartus

La città di Tartus, posta sul Mediterraneo, è un

piccolo centro protetto dalle mura costruite dai Crociati, stretto attorno alla

grande cattedrale per importanza è il secondo porto della

Siria. Conta circa 150

mila abitanti ed è un luogo di grande interesse per il

turismo,

soprattutto per la presenza di importanti

reperti

archeologici. Nell'antichità fece parte dei

possedimenti

d'oltremare della

Repubblica di Genova. La città, circondata

da mura erette dai

cavalieri crociati, è antichissima; sono state molte le

trasformazioni che la riguardano, soprattutto a causa dell'opera dei molti

popoli che, nel corso dei secoli, l'hanno abitata. Purtroppo non esistono

reperti del suo passato di città

fenicia, quando si chiamava Antaradus, colonia di Aradus (a

sud della città si trova il sito di

Amrit, anticamente Marathus). Ben poco rimane anche del suo

passato di città romana. È possibile, invece, ritrovare, qualche testimonianza

del periodo cristiano, quando divenne un

centro di

pellegrinaggi: secondo

la tradizione,

san Pietro,

durante il suo viaggio da

Gerusalemme

ad

Antiochia

vi edificò una cappella in onore della

Vergine Maria

che conteneva un'immagine miracolosa della madre del

Cristo portata

in questo luogo da

san Luca. Nel corso dei secoli il nome

della città fu cambiato da Antaradus in Tortosa (da non confondersi con

l'omonima

Tortosa,

città del sud della

Spagna):

al tempo delle crociate, la città era una postazione fondamentale lungo la

linea difensiva predisposta dai

Cristiani contro i

Musulmani

e soprattutto uno dei porti per i collegamenti via mare con l'occidente. Dal

1183 fu una base logistica

per i rifornimenti militari gestita dall'ordine dei Templari che rimasero in

città per più di un secolo, finché nel

1291 Tartus fu

assoggettata in via definitiva dal sultano

Qalawun.

Di grande aspetto storico-archeologico è la cattedrale gotica di Tartus risalente

al

XII secolo

e nel tempo trasformata in un museo che custodisce sarcofagi in pietra. Di

particolare interesse sono i resti - in parte ora adibiti ad abitazione privata

- della fortezza dei Templari che si

affaccia

sul mare.

Amrit

Città

fondata dagli abitanti dell’isola di Arwad; nel 333 a.C. Alessandro Magno se ne impadronì; in seguito a

delle controversie con Arados, la città fu distrutta, poi passò ai romani che

vi costruirono un teatro le cui gradinate sono state individuate in un uliveto

non lontano dalla necropoli.

Tra

i resti della città si trova il cosiddetto Mabad (tempio), con cortile

quadrato, scavato nella roccia verso il V secolo o l’inizio del IV secolo a.C.,

al centro del cortile si trova un tabernacolo.

Krak dei Cavalieri (Qalat al-Hosn)

Questa imponente fortezza si trova sui di un'altura

nella zona montuosa prima della costa siriana.

Questa imponente fortezza si trova sui di un'altura

nella zona montuosa prima della costa siriana.

Da questa altura si domina la valle di Bukaia tra la città di Homs e la catena

del Libano. Quindi è una posizione strategica per il controllo di questo

importante territorio. A causa di questa posizione strategica già nel 1031

venne fatta costruire una postazione fortificata di soldati curdi dall'emiro

della regione. Da questa prima fortificazione, probabilmente, deriva il nome

arabo della fortezza, akrad in curdo,

anche se potrebbe esserci un riferimento alla fortezza giordana di

Karak.

Nel 1110 la fortezza fu conquistata da Tancredi d'Antiochia che

successivamente, nel 1142, la cedette all'ordine dei Cavalieri di Malta gli

unici che avevano le risorse per le enormi spese di mantenimento di questa

grande fortezza. La fortezza rimase in possesso dei Cavalieri di Malta per 130

anni durante i quali la ristrutturarono e ampliarono in continuazione fino a

diventare la più potente fortezza del Medio Oriente. Agli inizi del 200 gli

abitanti della fortezza erano una sessantina, oltre il corpo di guardia, e

dominavano la fertile vallata sottostante. Nei periodi di necessità la fortezza

poteva ospitare fino a duemila persone: 200 cavalieri con la servitù e 1500

soldati. Con la sconfitta degli stati crociati il Krak rimase isolato e

circondato da un territorio ostile. Il Krak era praticamente imprendibile e i

vari tentativi di Nureddin prima e di Saladino dopo, non riuscirono ad avere

la meglio. Solo nel 1271 il sultano Baibars riuscì a conquistare la

fortezza permettendo ai cavalieri di ritirarsi a Tripoli. Successivamente

vennero eseguiti vari lavori di ristrutturazione e il Krak divenne praticamente

un villaggio.

Nel 1933 il francesi, che occupavano la

Siria

sgomberarono la fortezza per eseguire i restauri e dopo vent'anni fu restituita

alla

Siria.

L'ingresso attuale si trova sul lato est ed è stato

costruito dopo la conquisa da parte di Baybars, prova evidente sono le scritte

arabe sopra la porta d'ingresso La fortezza è strutturata in due parti, una

parte centrale dove erano presenti gli alloggi dei cavalieri, dei soldati e i

locali di servizio. La seconda parte, la rocca superiore, era composta dalla

spessa cinta di mura con i vari locali adibiti alla difesa della fortezza. Le

due parti erano divise da un largo fossato. Questa divisione non era evidente

dall'esterno visto che non esistevano punti più alti vicino alla fortezza da

cui vederne l'interno. Quindi gli attaccanti che riuscivano a superare la cinta

muraria si trovavano davanti un largo fossato difficile da superare, perchè

esposto al tiro dei difensori dalla parte più interna della fortezza. Appena

entrati si percorre una lunga rampa a gradini, al lato della quale si trova

prima un corpo di guardia e successivamente le stalle. Questa zona era

particolarmente delicata perchè collegava le mura esterne con la rocca

superiore, per proteggere la parte interna, la rampa d'accesso ha varie curve e

alcuni fori sul soffitto da dove i difensori potevano scaricare olio e pece

bollente contro gli eventuali attaccanti che avessero superato le prime difese.

Alla fine della rampa si arriva nell'unico punto dove è visibile

ancora il fossato interno. Da qui si sale sul passaggio sopra le

mura esterne sul lato sud. Camminando lungo questo passaggio si può ammirare lo

stupendo panorama della valle sottostante. Si arriva fino al lato nord delle

mura dove si può vedere l'ingresso originale alla rocca, nascosto da una torre

chiamata “della figlia del re”, alla sommità della quale attualmente è presente una caffetteria.

Questo ingresso era collegato alle mura esterne da un lungo ponte levatoio ora

non più esistente. Da qui si scende dalle mura e attraversando la sede

dell'originale fossato, attualmente uno stentato prato, si entra nella rocca

superiore. Nella rocca superiore sono presenti gli alloggi degli abitanti della

fortezza e gran parte dei locali di servizio. Quando si arriva al cortile della

rocca superiore si nota subito all'estremità ovest un bel portico in stile

gotico francese dietro al quale è presente la sala dei cavalieri. Una grande

sala che prende luce da tre finestre sopra il portico con soffitto formato da

volte a crociera sostenute da mensole. Dietro la sala dei cavalieri si trova

una sala lunga 120 metri che occupa tutta l'ala ovest della rocca superiore e

molto probabilmente era utilizzata come dormitorio per i soldati. Nella parte

più a nord del cortile è presente una cappella trasformata successivamente in

moschea con il suo minbar. Sempre nel

cortile, sul lato occidentale, una scala porta al piano alto della rocca

superiore. Da qui si può arrivare alla caffetteria sopra la torre della figlia

del re e all'alloggio del gran maestro all'interno di un

torrione sull'angolo meridionale della rocca superiore. Da questo punto si gode

di una vista stupenda della pianura sottostante.

L'ingresso attuale si trova sul lato est ed è stato

costruito dopo la conquisa da parte di Baybars, prova evidente sono le scritte

arabe sopra la porta d'ingresso La fortezza è strutturata in due parti, una

parte centrale dove erano presenti gli alloggi dei cavalieri, dei soldati e i

locali di servizio. La seconda parte, la rocca superiore, era composta dalla

spessa cinta di mura con i vari locali adibiti alla difesa della fortezza. Le

due parti erano divise da un largo fossato. Questa divisione non era evidente

dall'esterno visto che non esistevano punti più alti vicino alla fortezza da

cui vederne l'interno. Quindi gli attaccanti che riuscivano a superare la cinta

muraria si trovavano davanti un largo fossato difficile da superare, perchè

esposto al tiro dei difensori dalla parte più interna della fortezza. Appena

entrati si percorre una lunga rampa a gradini, al lato della quale si trova

prima un corpo di guardia e successivamente le stalle. Questa zona era

particolarmente delicata perchè collegava le mura esterne con la rocca

superiore, per proteggere la parte interna, la rampa d'accesso ha varie curve e

alcuni fori sul soffitto da dove i difensori potevano scaricare olio e pece

bollente contro gli eventuali attaccanti che avessero superato le prime difese.

Alla fine della rampa si arriva nell'unico punto dove è visibile

ancora il fossato interno. Da qui si sale sul passaggio sopra le

mura esterne sul lato sud. Camminando lungo questo passaggio si può ammirare lo

stupendo panorama della valle sottostante. Si arriva fino al lato nord delle

mura dove si può vedere l'ingresso originale alla rocca, nascosto da una torre

chiamata “della figlia del re”, alla sommità della quale attualmente è presente una caffetteria.

Questo ingresso era collegato alle mura esterne da un lungo ponte levatoio ora

non più esistente. Da qui si scende dalle mura e attraversando la sede

dell'originale fossato, attualmente uno stentato prato, si entra nella rocca

superiore. Nella rocca superiore sono presenti gli alloggi degli abitanti della

fortezza e gran parte dei locali di servizio. Quando si arriva al cortile della

rocca superiore si nota subito all'estremità ovest un bel portico in stile

gotico francese dietro al quale è presente la sala dei cavalieri. Una grande

sala che prende luce da tre finestre sopra il portico con soffitto formato da

volte a crociera sostenute da mensole. Dietro la sala dei cavalieri si trova

una sala lunga 120 metri che occupa tutta l'ala ovest della rocca superiore e

molto probabilmente era utilizzata come dormitorio per i soldati. Nella parte

più a nord del cortile è presente una cappella trasformata successivamente in

moschea con il suo minbar. Sempre nel

cortile, sul lato occidentale, una scala porta al piano alto della rocca

superiore. Da qui si può arrivare alla caffetteria sopra la torre della figlia

del re e all'alloggio del gran maestro all'interno di un

torrione sull'angolo meridionale della rocca superiore. Da questo punto si gode

di una vista stupenda della pianura sottostante.

Torna su

Hama

Costruita

sulle sponde del fiume Oronte e

abitata fin dal neolitico, dal XI secolo a.C. Hama divenne una potente città

assiro-ittita e aramaica. Secondo fonti bibliche fu sottomessa a Salomone nei secoli X-IX e,

successivamente agli assiri nel

720 a.C. quindi ai babilonesi, agli achemenedi e ai

seleucidi. Nel II secolo a.C. prese il nome di Epiphania da Antioco IV

Epifano; durante questo periodo la città acquisì un grande sviluppo

politico ed economico che mantenne nelle epoche romana, bizantina e araba come

città di provincia

benestante, grazie alla produzione di stoffe di seta e cotone oltre

all'allevamento di cavalli purosangue. Al giorno d'oggi, Hama è

ancora il centro di una fertile zona agricola.

Il

fascino della città, attraversata dall'Oronte, è dato in gran parte dal lungo

fiume alberato, con i suoi giardini e le vecchie ruote d'acqua, le norie, che

raggiungono anche i 20 m di diametro. Le ruote furono costruite secoli fa per

favorire l'irrigazione e la distribuzione dell'acqua in città. In tutto

il centro di Hama risuona il cigolio lamentoso provocato dal

movimento delle ruote contro le strutture di legno alle quali sono appoggiate.

Le norie sono situate in un parco fluviale nel centro della città, dove i

bambini nuotano tra le ruote. Fra le altre cose da vedere a Hama, ricordiamo

la Grande Moschea, quasi completamente distrutta durante l'insurrezione

organizzata dai “Fratelli Musulmani”(una confraternita integralista) nel 1982,

che fu repressa da 8000 militari con l'aiuto dell'aeronautica e di carri

armati. Nella rivolta e nelle conseguenti condanne a morte morirono circa

25.000 persone. I danni provocati agli edifici sono stati attenuati con

accurati restauri. Il Museo del Palazzo Azem risale al XVIII secolo e vi sono

esposti manufatti d'interesse artistico; il cortile è il luogo ideale per una

piacevole sosta all'ombra. Per respirare la vera atmosfera di Hama, sedetevi al

tavolino di un bar in riva all'Oronte, dove potete bere caffè, fumare il

narghilè e giocare a backgammon.

Apamea

La

città di Apamea si trova su

un'altura al lato della pianura del fiume Oronte. È uno dei siti archeologici più importanti del Medio

Oriente, e, a causa degli scavi ancora in corso, solo una parte della lunga

strada colonnata è stata ripristinata Apamea

fu costruita da Seleuco I Nicatore

nel 300

a.C. che le diede

il nome della moglie di origine persiana. Sulla collina della cittadella, già

abitata in epoca preistorica, venne costruita l'acropoli. Alla città fu data

una struttura ortogonale tipicamente ellenistica in seguito mantenuta dai

romani e dai bizantini. In breve tempo Apamea

divenne uno dei centri più importanti

del regno come sede amministrativa e della cavalleria reale;

purtroppo è rimasto ben poco di questo periodo. Quello che si può ammirare

attualmente sono i resti della città romana. Nel periodo romano, Apamea ha avuto il suo massimo

splendore mantenendo il ruolo

di base commerciale e militare, nel periodo del suo maggior

sviluppo arrivò ad avere anche mezzo milione di abitanti. Nel 115 d.C. fu

distrutta da un devastante terremoto e quindi ricostruita dall'imperatore Traiano. Durante questa ricostruzione

vennero eretti il teatro le terme e il tempio. Diventata capoluogo

della provincia Syria Secunda subì vari assalti da

parte dell'esercito persiano nei secoli VI e VII. Nel 1106, durante le

crociate, Apamea, in quel periodo ribattezzata Famia, fu conquistata da

Tancredi che la unì al principato di Antiochia. Nel 1149 fu riconquistata da

Nureddin, e, successivamente nel 1157 e nel 1170 Apamea fu distrutta, e quindi

abbandonata, da due terremoti.

Partendo dalla porta

di Antiochia, una delle sette porte che permettevano il passaggio tra le

mura che circondavano la città, si percorre il lungo cardo maximus questa maestosa strada colonnata, costruita

nel periodo di Traiano, è lunga

2 chilometri con una larghezza di

37,5 metri. La sola carreggiata, tuttora ricoperta dai lastroni

originali sui quali sono ancora visibili le tracce scavate dalle ruote dei

carri, ha una larghezza di

22 metri. I porticati laterali, dove erano presenti le

botteghe avevano una profondità di 7-8 metri. Procedendo dalla porta di Antiochia verso la porta di Hama a sud, lo stile del cardo maximus cambia passando da delle colonne con

capitelli corinzi e fusti lisci a colonne scalanate di costruzione più tarda,

fino al III secolo. A circa

400 metri dalla porta

di Antiochia, sulla sinistra, si possono notare i bagni

di

Giuliano Agrippa del 116 dei quali non esiste più l'ingresso, ma si

possono ancora distinguere le condotte dell'acqua calda tiepida e le sale. Al

centro della strada è presente un'alta

colonna di 14 metri che faceva parte del tetrapylon, posto

all'incrocio con un decumano che

divideva in cardo in 4 parti di

uguale lunghezza. Da questo punto le colonne cambiano aspetto diventando

scanalate. Continuando ancora verso sud, a circa tre quarti del cardo, le

colonne cambiano ancora e la scalanatura diventa a spirale, con andamento

inverso da una colonna all'altra. Su alcune di queste è presente una mensola

dove erano posizionate le statue bronzee degli imperatori

Marco Aurelio,

Antonio Pio e Lucio Vero.

A questa altezza del cardo si possono vedere, verso ovest, i resti dell'agorà, del tempietto della dea

della

fortuna protettrice della città, Tyche, e del tempio di Zeus

Belos. Arrivati all'incrocio con il decumanus maximus, che continua verso est, si possono vedere,

a sinistra, i resti di un ninfeo e continuando per il decumano si arriva ai resti di un palazzo, triclinos, con più di 80 stanze

dove sono stati rinvenuti dei mosaici il più famoso dei quali è conservato al

museo di Bruxelles. Affiancato a questo palazzo ci sono i resti di una

cattedrale del V secolo ampliata, dopo un terremoto, nel VI secolo. Tornando

indietro e attraversando l'incrocio con il cardo si arriva fino al teatro romano costruito sul pendio

naturale della collina. Questo teatro con il diametro di 139 metri è il più grande della

Siria,

ma, essendo stato utilizzato come cava di pietra dai crociati per costruire una

fortezza, ne è rimasto ben poco. L'antica Apamea è sovrastata dalla Cittadella

mamelucca della quale rimangono solo poche mura esterne. Sotto la Cittadella si trova uno dei maggiori Khan, Caravanserraglio di Al Maidk,della

Siria

fatto costruire da Solimano il

Magnifico nel 500. Questo edificio è composto da quattro ali attorno a

una corte centrale, e, attualmente, ospita un museo dove sono conservati vari

mosaici ritrovati durante gli scavi di Apamea

(in particolare quelli del sec. IV raffiguranti Socrate che siede tra i

sapienti e la vittoria di Cassiopea sulle Nereidi ) oltre a mosaici di

chiese paleocristiane di

Quarte.

Partendo dalla porta

di Antiochia, una delle sette porte che permettevano il passaggio tra le

mura che circondavano la città, si percorre il lungo cardo maximus questa maestosa strada colonnata, costruita

nel periodo di Traiano, è lunga

2 chilometri con una larghezza di

37,5 metri. La sola carreggiata, tuttora ricoperta dai lastroni

originali sui quali sono ancora visibili le tracce scavate dalle ruote dei

carri, ha una larghezza di

22 metri. I porticati laterali, dove erano presenti le

botteghe avevano una profondità di 7-8 metri. Procedendo dalla porta di Antiochia verso la porta di Hama a sud, lo stile del cardo maximus cambia passando da delle colonne con

capitelli corinzi e fusti lisci a colonne scalanate di costruzione più tarda,

fino al III secolo. A circa

400 metri dalla porta

di Antiochia, sulla sinistra, si possono notare i bagni

di

Giuliano Agrippa del 116 dei quali non esiste più l'ingresso, ma si

possono ancora distinguere le condotte dell'acqua calda tiepida e le sale. Al

centro della strada è presente un'alta

colonna di 14 metri che faceva parte del tetrapylon, posto

all'incrocio con un decumano che

divideva in cardo in 4 parti di

uguale lunghezza. Da questo punto le colonne cambiano aspetto diventando

scanalate. Continuando ancora verso sud, a circa tre quarti del cardo, le

colonne cambiano ancora e la scalanatura diventa a spirale, con andamento

inverso da una colonna all'altra. Su alcune di queste è presente una mensola

dove erano posizionate le statue bronzee degli imperatori

Marco Aurelio,

Antonio Pio e Lucio Vero.

A questa altezza del cardo si possono vedere, verso ovest, i resti dell'agorà, del tempietto della dea

della

fortuna protettrice della città, Tyche, e del tempio di Zeus

Belos. Arrivati all'incrocio con il decumanus maximus, che continua verso est, si possono vedere,

a sinistra, i resti di un ninfeo e continuando per il decumano si arriva ai resti di un palazzo, triclinos, con più di 80 stanze

dove sono stati rinvenuti dei mosaici il più famoso dei quali è conservato al

museo di Bruxelles. Affiancato a questo palazzo ci sono i resti di una

cattedrale del V secolo ampliata, dopo un terremoto, nel VI secolo. Tornando

indietro e attraversando l'incrocio con il cardo si arriva fino al teatro romano costruito sul pendio

naturale della collina. Questo teatro con il diametro di 139 metri è il più grande della

Siria,

ma, essendo stato utilizzato come cava di pietra dai crociati per costruire una

fortezza, ne è rimasto ben poco. L'antica Apamea è sovrastata dalla Cittadella

mamelucca della quale rimangono solo poche mura esterne. Sotto la Cittadella si trova uno dei maggiori Khan, Caravanserraglio di Al Maidk,della

Siria

fatto costruire da Solimano il

Magnifico nel 500. Questo edificio è composto da quattro ali attorno a

una corte centrale, e, attualmente, ospita un museo dove sono conservati vari

mosaici ritrovati durante gli scavi di Apamea

(in particolare quelli del sec. IV raffiguranti Socrate che siede tra i

sapienti e la vittoria di Cassiopea sulle Nereidi ) oltre a mosaici di

chiese paleocristiane di

Quarte.

Serjilla

Nel periodo bizantino alcune città fiorentissime per

il commercio e la produzione di vino e olio,

vennero progressivamente abbandonate. Ne restano oggi 370 con monumenti

conservati quasi integralmente. Serjilla si trova in mezzo ad un deserto

pietroso, ed è una tra le più famose “città morte” della Siria

Nel periodo bizantino alcune città fiorentissime per

il commercio e la produzione di vino e olio,

vennero progressivamente abbandonate. Ne restano oggi 370 con monumenti

conservati quasi integralmente. Serjilla si trova in mezzo ad un deserto

pietroso, ed è una tra le più famose “città morte” della Siria

Oltre

ai resti di case isolate, chiese e tombe a sarcofago, si trovano ben conservati

il grande complesso delle terme romane, i cui pavimenti risalgono al 473, un edificio con doppi ordine di piastrine,

che secondo ultime ricerche avrebbe avuto la funzione di albergo.

Torna su

Ar-Raqqah

Ha

conservato ben poche tracce del passato. La sua nascita risale al IV e III

secolo a.C. a opera di due sovrani seleucidi, e successivamente attribuita ad

Alessandro Magno. Nel 529 d.C. Giustiniano sfruttò le potenzialità del sito per

gli scambi con i Persiani, che se ne impadronirono nel 542. Nel 640 fu

conquistata dagli Arabi che

la

raddoppiarono. Nel 772

il califfo al-Mansur la ricostruì chiamandola Rafiqah. Nel XIII sec. fu

distrutta dai Mongoli. Nel XII una tribù di circassi si stabilì all’interno

delle mura.

Oggi resta parte della cinta muraria della

quale si segnala soprattutto la porta di

Baghdad.

Rusafah-Sergiopolis

La splendida città fortificata di Rasafa,

completamente isolata, sorge a

160 km da Palmira e avvicinandovi la vedrete spuntare

progressivamente dal deserto. Questa regione era con ogni probabilità già abitata

al tempo degli assiri; alla fine del III secolo Diocleziano fece erigere una

fortezza sulla linea difensiva istituita contro i sasanidi. Nel corso del V e

del VI secolo il forte fu ampliato, ma nel VII secolo gli omayyadi lo

conquistarono e lo trasformarono in residenza estiva. Nel 743 gli omayyadi si

fecero sorprendere dagli abbasidi che irruppero nel forte e lo rasero al suolo.

Le mura della città formano un quadrilatero di 550 m per

400 m e sono pressoché intatte: al suo interno, sul lato

nord, è ancora percorribile una suggestiva galleria coperta da volte a botte

Superando il portone d'ingresso, sarete sopraffatti dall'immenso vuoto: quasi

niente è stato restaurato o riportato alla luce; rimangono soltanto tre chiese

del VI secolo. La Basilica

di San Sergio, la più grande delle tre, è stata in parte restaurata

e comprende due navate e grandi archi

La splendida città fortificata di Rasafa,

completamente isolata, sorge a

160 km da Palmira e avvicinandovi la vedrete spuntare

progressivamente dal deserto. Questa regione era con ogni probabilità già abitata

al tempo degli assiri; alla fine del III secolo Diocleziano fece erigere una

fortezza sulla linea difensiva istituita contro i sasanidi. Nel corso del V e

del VI secolo il forte fu ampliato, ma nel VII secolo gli omayyadi lo

conquistarono e lo trasformarono in residenza estiva. Nel 743 gli omayyadi si

fecero sorprendere dagli abbasidi che irruppero nel forte e lo rasero al suolo.

Le mura della città formano un quadrilatero di 550 m per

400 m e sono pressoché intatte: al suo interno, sul lato

nord, è ancora percorribile una suggestiva galleria coperta da volte a botte

Superando il portone d'ingresso, sarete sopraffatti dall'immenso vuoto: quasi

niente è stato restaurato o riportato alla luce; rimangono soltanto tre chiese

del VI secolo. La Basilica

di San Sergio, la più grande delle tre, è stata in parte restaurata

e comprende due navate e grandi archi

Halabiyah

Le

due fortezze furono costruite nel III sec. d.C. dai palmireni per tenere sotto

controllo un punto del fiume facilmente navigabile per difendersi dai persiani.

Nel sec. VI l’imperatore Giustiniano ne fece ricostruire le mura.

Dall’alto

delle mura dei ruderi del torrione si domina una splendida vista.

Torna su

Mari

Individuata casualmente da una

spedizione archeologica francese nel 1933 sulla riva destra dell’Eufrate, la

città di Mari apre uno squarcio in un periodo tanto lontano quanto affascinante,

quando nel 2500 a.C. era abitata da una popolazione di origine semitica

lontanamente imparentata con i sumeri ed era

ricca di palazzi e templi dedicati alle numerose divinità locali.

Conquistata, distrutta e ricostruita più volte, fu definitivamente rasa al

suolo nel 1758 a.C.

dal re di Babilonia Hammurabi e di lei si perse ogni traccia

per quasi 4000 anni. Gli archeologi hanno individuato il Palazzo Reale, celebre

per la sua magnificenza (aveva oltre 300 stanze); attraverso un passaggio a zig

zag si entra in una grande corte con pareti

dipinte. Dall’angolo sud-est si accedeva all’area dei santuari, dalla

porta centrale si raggiungevano i magazzini. Dall’angolo nord-ovest si arrivava

nella corte delle palme a una sala trasversale dove c’era un podio con sopra

una statua della dea dal vaso zampillante, oggi al museo di Aleppo; alle spalle

si trovava la sala del trono. Grazie alle migliaia di tavolette in accadico

rinvenute negli archivi del palazzo e ai numerosi oggetti ritrovati, nel corso degli scavi, è stato

possibile conoscere a fondo la vita quotidiana di una città così antica.

Individuata casualmente da una

spedizione archeologica francese nel 1933 sulla riva destra dell’Eufrate, la

città di Mari apre uno squarcio in un periodo tanto lontano quanto affascinante,

quando nel 2500 a.C. era abitata da una popolazione di origine semitica

lontanamente imparentata con i sumeri ed era

ricca di palazzi e templi dedicati alle numerose divinità locali.

Conquistata, distrutta e ricostruita più volte, fu definitivamente rasa al

suolo nel 1758 a.C.

dal re di Babilonia Hammurabi e di lei si perse ogni traccia

per quasi 4000 anni. Gli archeologi hanno individuato il Palazzo Reale, celebre

per la sua magnificenza (aveva oltre 300 stanze); attraverso un passaggio a zig

zag si entra in una grande corte con pareti

dipinte. Dall’angolo sud-est si accedeva all’area dei santuari, dalla

porta centrale si raggiungevano i magazzini. Dall’angolo nord-ovest si arrivava

nella corte delle palme a una sala trasversale dove c’era un podio con sopra

una statua della dea dal vaso zampillante, oggi al museo di Aleppo; alle spalle

si trovava la sala del trono. Grazie alle migliaia di tavolette in accadico

rinvenute negli archivi del palazzo e ai numerosi oggetti ritrovati, nel corso degli scavi, è stato

possibile conoscere a fondo la vita quotidiana di una città così antica.

In questa località, scavando una fossa per un defunto

fu rinvenuta una grande statua di stile sumerico, le autorità francesi, che

controllavano la zona iniziarono subito gli scavi che permisero di scoprire

questa antichissima città.

In questa località, scavando una fossa per un defunto

fu rinvenuta una grande statua di stile sumerico, le autorità francesi, che

controllavano la zona iniziarono subito gli scavi che permisero di scoprire

questa antichissima città.

Dura Europos

Antica città della

Mesopotamia,

situata oggi in

Siria,

fondata da

Seleuco I

Nicatore, sulla riva destra del fiume

Eufrate.

Antico insediamento

semitico,

divenne parte dell'impero

macedone sotto i seleucidi, che le diedero il

nome della loro città di origine,

Europo. Venne conquistata dai

Romani

durante l'impero di

Traiano e nel

165 venne incorporata alla provincia della

Siria. Conserva i resti di una

domus

ecclesiae del III secolo, nota per il suo buon stato di

conservazione, dovuto al fatto che l'edificio venne inglobato nella cinta

muraria e quando questa crollò con tutto un terrapieno durante l'assedio dei

Parti del 258, fu sepolta

completamente. L'edificio quindi permette una buona caratterizzazione dei

luoghi di culto di questo periodo.

Il suo ricco patrimonio archeologico documenta tutte

le fasi della storia della città e la molteplicità di culture dei suoi

abitanti. Sono venuti alla luce numerosi templi dedicati a divinità greche e

orientali, una

chiesa cristiana e una sinagoga

affrescata,

risalente alla metà del

III secolo (oggi le pitture si trovano al

Museo nazionale di Damasco).

Queste pitture sono particolarmente importanti perché rispecchiano l'evoluzione

dell'arte paleocristiana a

Roma: la stilizzazione

formale delle figure e la semplificazione sono legate al valore simbolico delle

scene., vari edifici pubblici e privati, la

poderosa cinta muraria e l'accampamento romano e inoltre affreschi e rilievi di

notevole valore artistico e religioso. Ancora perfettamente leggibile è l'impianto

urbanistico a scacchiera progettato al momento della fondazione.

Durante

gli scavi archeologici, oltre a numerosi importanti reperti, sono stati

ritrovati anche cinque scudi ovali e uno scudo rettangolare che dopo il

restauro hanno mostrato appieno l’elevata qualità e il particolare pregio delle

loro decorazioni. Naturalmente i soggetti raffigurati rappresentano un ottimo

spunto per quanti modellisti volessero cimentarsi nella riproduzione di motivi

differenti da quelli che siamo abituati a vedere. Proprio la qualità delle

figure lascia pensare a scudi non in dotazione a soldati e probabilmente mai

usati in battaglia, ma a scudi da parata, o da cerimonia

Antica città della

Mesopotamia,

situata oggi in

Siria,

fondata da

Seleuco I

Nicatore, sulla riva destra del fiume

Eufrate.

Antico insediamento

semitico,

divenne parte dell'impero

macedone sotto i seleucidi, che le diedero il

nome della loro città di origine,

Europo. Venne conquistata dai

Romani

durante l'impero di

Traiano e nel

165 venne incorporata alla provincia della

Siria. Conserva i resti di una

domus

ecclesiae del III secolo, nota per il suo buon stato di

conservazione, dovuto al fatto che l'edificio venne inglobato nella cinta

muraria e quando questa crollò con tutto un terrapieno durante l'assedio dei

Parti del 258, fu sepolta

completamente. L'edificio quindi permette una buona caratterizzazione dei

luoghi di culto di questo periodo.

Il suo ricco patrimonio archeologico documenta tutte

le fasi della storia della città e la molteplicità di culture dei suoi

abitanti. Sono venuti alla luce numerosi templi dedicati a divinità greche e

orientali, una

chiesa cristiana e una sinagoga

affrescata,

risalente alla metà del

III secolo (oggi le pitture si trovano al

Museo nazionale di Damasco).

Queste pitture sono particolarmente importanti perché rispecchiano l'evoluzione

dell'arte paleocristiana a

Roma: la stilizzazione

formale delle figure e la semplificazione sono legate al valore simbolico delle

scene., vari edifici pubblici e privati, la

poderosa cinta muraria e l'accampamento romano e inoltre affreschi e rilievi di

notevole valore artistico e religioso. Ancora perfettamente leggibile è l'impianto

urbanistico a scacchiera progettato al momento della fondazione.

Durante

gli scavi archeologici, oltre a numerosi importanti reperti, sono stati

ritrovati anche cinque scudi ovali e uno scudo rettangolare che dopo il

restauro hanno mostrato appieno l’elevata qualità e il particolare pregio delle

loro decorazioni. Naturalmente i soggetti raffigurati rappresentano un ottimo

spunto per quanti modellisti volessero cimentarsi nella riproduzione di motivi

differenti da quelli che siamo abituati a vedere. Proprio la qualità delle

figure lascia pensare a scudi non in dotazione a soldati e probabilmente mai

usati in battaglia, ma a scudi da parata, o da cerimonia

Palmira

A 250 km a nord-est di

Damasco,

circondata dal deserto, si trova l'antica città di Palmira. La costruzione della città in questi luoghi è stata

possibile grazie alla presenza di una copiosa sorgente che sgorga dalle pendici

del Gebel. Questa sorgente ha

permesso la crescita di una estesa oasi di palme, ulivi e melograni,

l'irrigazione e quindi la coltivazione del deserto circostante, oltre al

continuo rifornimento idrico alla città. Questa favorevole condizione ha reso

questo luogo il passaggio obbligato per i commerci tra le antiche civiltà.

Tutto questo ha fatto sì che Palmira

diventasse una fiorente città dedita al commercio e che riuscì, nel periodo del

suo massimo splendore, a controllare vasti territori. In epoca ellenistica, Palmira era già una fiorente città che

basava la sua economia sul commercio. La sua società era divisa in classi che

dipendevano dal ruolo sociale e dal lavoro svolto: sacerdoti, artigiani,

corporazioni di mercanti. Dopo l'assorbimento da parte dell'impero romano, nel

64 a.C., mantenne comunque una certa indipendenza e la sua

grande importanza commerciale. Dopo la visita dell'imperatore Adriano nel 129, il nome fu cambiato

in Tadmur Adriana e le fu concesso lo stato di Civitas Libera che

permetteva al senato e al popolo

di Palmira di stabilire e raccogliere le tasse; la gestione in

proprio delle finanze permise il grande sviluppo della città culminato nel II

secolo, il periodo d'oro di Palmira.

Le attività economiche si estendevano a est fino all'India e alla Cina